更年期障害とは

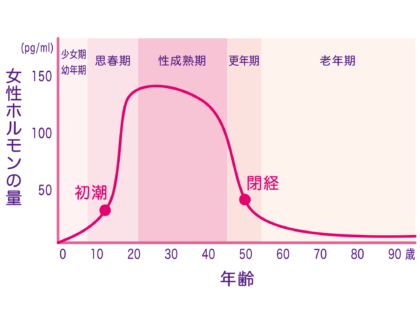

更年期とは、一般的に閉経の前後5年間、あわせて約10年間の期間を指します。この時期は、卵巣の働きが徐々に低下し、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が大きくゆらぎながら減少していくため、心や体にさまざまな不調が現れやすくなります。

更年期とは、一般的に閉経の前後5年間、あわせて約10年間の期間を指します。この時期は、卵巣の働きが徐々に低下し、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が大きくゆらぎながら減少していくため、心や体にさまざまな不調が現れやすくなります。

このような不調が日常生活に支障をきたす場合、「更年期障害」と呼ばれます。

多くの方は45〜55歳頃に更年期を迎えますが、閉経の時期には個人差があるため、早い方では40代前半から始まることもあります。また、「プレ更年期」と呼ばれる更年期の前段階や、若い世代で起こる「若年性更年期」でも、更年期と似た症状が現れることがあります。

更年期障害の原因

更年期障害の主な原因は、卵巣から分泌される女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量が急激に減少することです。

エストロゲンの分泌が減ると、脳は分泌するよう指令を出します。この過程で自律神経に影響が及び、身体や心のさまざまな不調が引き起こされ、ほてり・発汗・イライラ・不眠などの症状として現れることがあります。

更年期障害の症状

更年期障害では、心と体にさまざまな症状が現れます。中でもよく知られているのが、突然の発汗やほてり、のぼせなどの「ホットフラッシュ」です。これは、エストロゲンの分泌が急激に減ることで起こる典型的な症状で、更年期障害の診断基準のひとつです。

更年期障害では、心と体にさまざまな症状が現れます。中でもよく知られているのが、突然の発汗やほてり、のぼせなどの「ホットフラッシュ」です。これは、エストロゲンの分泌が急激に減ることで起こる典型的な症状で、更年期障害の診断基準のひとつです。

その他にも、以下のような症状がみられることがあります。

- 不眠、イライラ、抑うつ感、不安感

- 集中力や意欲の低下

- 動悸やめまい

- 胃もたれや腸の不調

- 腟の乾燥、性交時の違和感

- 関節痛、腰痛、頭痛

- 手足の冷えや皮膚のかゆみ など

これらの症状の現れ方や強さには個人差があります。「年齢のせいかも…」と我慢せず、つらいと感じたときはお早めに当院までご相談ください。

更年期障害の治療

更年期障害は症状の内容や程度に個人差があるため、まずは問診や必要な検査を行い、現在の状態を把握します。その上で、患者様一人ひとりの生活スタイルやご希望に合わせた最適な治療方法をご提案いたします。

生活習慣の見直し

食生活の乱れ、運動不足、睡眠の質の低下など、生活習慣の影響で症状が悪化することもあります。こうした場合には、無理のない範囲で生活改善のアドバイスを行います。

薬物療法

不安感や気分の落ち込み、不眠などの症状が強い場合には、必要に応じてお薬を処方します。

漢方療法

症状に応じて漢方薬を取り入れた治療を行っています。

ホルモン補充療法(HRT)

更年期障害の主な原因である「エストロゲンの減少」に対して、エストロゲンを補う治療です。ホルモンバランスを整えることで更年期の症状を改善する効果が期待でき、認知症や骨粗しょう症の予防にもつながるとされています。

更年期に特に注意したい疾患

更年期は、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が大きく減少する時期です。このホルモンの変化により、更年期障害だけでなく、さまざまな病気のリスクも高まります。心身のバランスが崩れやすくなるこの時期には、必要以上に健康管理やセルフケアに注意を払うことが大切です。特に次のような疾患に注意しましょう。

高血圧・脂質異常症

女性ホルモンには、血管の柔らかさを保ち、内臓脂肪の蓄積を防ぐ働きがあります。閉経によってこのホルモンが減少すると、以下のような変化が起こりやすくなります。

- 血圧の上昇(高血圧)

- 動脈硬化の進行

- 中性脂肪や悪玉コレステロール(LDL)の増加

- 善玉コレステロール(HDL)の減少

高血圧や脂質異常症は自覚症状がないまま進行することが多く、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を引き起こすリスクもあります。

骨粗しょう症

女性ホルモンは、骨の形成と維持にも重要な役割を果たしています。そのため、閉経後は骨の密度が低下し、骨がもろくなる「骨粗しょう症」を発症しやすくなります。

骨粗しょう症になると…

- 転倒や軽い衝撃でも骨折しやすくなる

- 背中が丸くなる(円背)

- 身長が縮む

など、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

予防のポイント

- 定期的に骨密度検査を受ける

- カルシウムやビタミンDを意識した食生活

- ウォーキングなどの軽い運動を習慣にする

更年期は体の変化が大きくなる時期です。気づかないうちに進行してしまう病気も多いため、定期的な健康チェックとライフスタイルの見直しがとても大切です。

少しでも不調を感じたら、お早めに当院までご相談ください。