多嚢胞性卵巣症候群とは

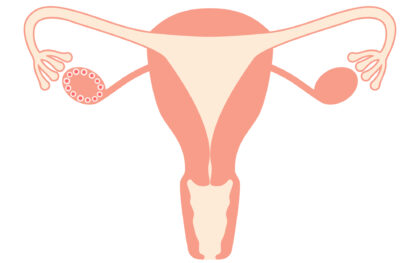

月経不順に悩む方の中には、「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS: polycystic ovary syndrome)」を発症している方がいらっしゃいます。PCOSでは、超音波断層検査で片方または両方の卵巣に2〜9mm程度の小さな卵胞が多数確認されるのが特徴です。

月経不順に悩む方の中には、「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS: polycystic ovary syndrome)」を発症している方がいらっしゃいます。PCOSでは、超音波断層検査で片方または両方の卵巣に2〜9mm程度の小さな卵胞が多数確認されるのが特徴です。

発症すると、排卵に支障をきたし、様々なホルモン異常を併発するため、月経不順や不妊症の原因となることがあります。

PCOSは、日本人女性の6〜10%に認められると言われており、決して珍しい疾患ではありません。

多嚢胞性卵巣症候群の症状

海外のPCOS患者では、血中男性ホルモン値の上昇に伴い、肥満や多毛といった症状がよく見られますが、日本のPCOS患者ではこれらの症状が見られるのは全体の2割程度です。日本のPCOS患者の場合は、ニキビ、月経不順、不正出血、無月経、不妊などが主な症状として現れるケースが多いです。

多嚢胞性卵巣症候群の診断基準

PCOSの診断基準は、日本産科婦人科学会の生殖・内分泌委員会によって定められています。以下の3つの項目に全て該当する場合、PCOSと診断されます。

- 月経異常(月経不順や無月経など月経周期の乱れがある)

- 多嚢胞所見(卵巣に小さな卵胞が多数確認される)

- 高アンドロゲン血症(血中の男性ホルモン値が高い)、またはLH(黄体形成ホルモン)値及びFSH(卵胞刺激ホルモン)値が基準値を上回る

※LHやFSHといった下垂体ホルモンの値は、月経周期に応じて変わります。そのため、ホルモン値を測る血液検査は、通常、月経開始3日目前後に行われます。

なお、経口避妊薬(中用量ピルなど)を服用している場合は、下垂体ホルモンの分泌が抑制されているため、月経開始直後の血液検査では正確な検査が難しくなります。当クリニックでは、経口避妊薬を飲まれている患者様に対しては、血液検査を月経開始から7〜10日目に実施します。

多嚢胞性卵巣症候群の治療

運動療法(PCOSは痩せたら治る?)

現在のところ、PCOSの根本的な治療法はありませんが、PCOSが糖尿病などの耐糖能異常と深く関連していることが分かっています。そのため、糖尿病治療に用いられる経口血糖降下剤や、運動療法による減量も有効な手段とされています。

肥満(BMI 25kg/m2以上)の方は、減量目的の運動療法を試してみましょう。

BMIは以下の方法で計算できます。ご自身のBMIを確認してみてください。

BMI = 体重(kg) ÷ 【身長(m)× 身長(m)】

薬物療法

月経周期を整える薬

- 黄体ホルモン製剤: 定期的に服用し、月経を促します。月経不順の改善に役立ちます。

- 低用量ピル:月経周期を整え、男性ホルモンの過剰分泌を抑制する効果が期待できます。妊娠を希望しない期間に適しています。

排卵を促す治療(妊娠を希望されている場合)

- ゴナドトロピン(hMG/hCG注射): 排卵を促すことが難しい場合に用いられる注射薬です。

- クロミフェンとフェマーラ:排卵を促す効果があり、妊娠を希望する場合に用いるお薬です。

インスリン抵抗性を改善する治療

- メトホルミン(糖尿病治療薬): 血糖値をコントロールし、ホルモンバランスを整えることで、PCOSの症状を緩和する効果が期待できます。

手術療法

卵巣ドリリング術

腹部に小さな穴を数ヶ所開け、そこから腹腔鏡(カメラ)と電気メスなどを挿入して行う手術です。モニターに映し出された映像を見ながら、卵巣表面に小さな穴を複数開けることで、排卵を誘発します。この手術は、薬物療法が無効な場合に検討されます。

多嚢胞性卵巣症候群の場合は自然妊娠できる?

PCOSは周期的な排卵が起こりにくいため、不妊の原因となることがあります。 しかし、妊娠ができないわけではありません。多くの場合は排卵が不規則であったり、頻度が少ない状態で、全く排卵が起きていないというわけではないため、自然妊娠される方もいらっしゃいます。

PCOSは周期的な排卵が起こりにくいため、不妊の原因となることがあります。 しかし、妊娠ができないわけではありません。多くの場合は排卵が不規則であったり、頻度が少ない状態で、全く排卵が起きていないというわけではないため、自然妊娠される方もいらっしゃいます。

また、自然排卵が少ない場合でも、減量などの生活習慣改善や、排卵誘発剤などを用いた治療を行うことで、妊娠に至るケースが多くあります。まずはお気軽にご相談ください。