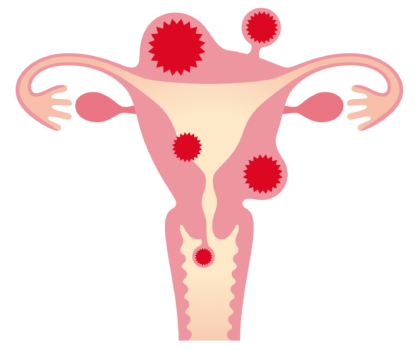

子宮筋腫

子宮筋腫は、子宮に発生する良性の腫瘍です。大きさや数は個人差があり、女性ホルモンの影響を受けて大きくなります。そのため、閉経後は自然に縮小する傾向があります。

子宮筋腫は、子宮に発生する良性の腫瘍です。大きさや数は個人差があり、女性ホルモンの影響を受けて大きくなります。そのため、閉経後は自然に縮小する傾向があります。

症状

子宮筋腫の症状は月経困難症・生理痛・過多月経などがあり、経血量の増加によって貧血を引き起こすこともあります。一方で、自覚症状がほとんどないケースも多く、筋腫が大きくなるまで発見されないこともあります。

特に、子宮の外側にできる漿膜下筋腫は無症状のことが多いですが、子宮の内側にできる粘膜下筋腫は小さくても過多月経や貧血が発生しやすいとされています。

子宮筋腫は基本的に良性の疾患ですが、経過観察中に急激なサイズの増大や出血が続くなどが生じることがあり、この場合は子宮肉腫という悪性の疾患の可能性も考えられます。

子宮肉腫は子宮筋腫と症状が似ているため、定期的な経過観察を行い、正確な診断を受けることが大切です。

治療

薬物療法と手術療法があります。治療方針は、筋腫の状態や発生場所、症状、患者様の今後の希望などを総合的に考慮して決定します。手術で摘出した筋腫は、顕微鏡による病理検査で確定診断します。

子宮内膜症

子宮内膜症は、本来子宮の内腔にしかない子宮内膜や、それに似た組織が子宮内膜以外の場所で増殖してしまう病気です。この組織は、卵巣や卵管、子宮周辺の腹膜などにも発生し、生理のたびに出血を繰り返します。

発症原因は解明されていませんが、生理時に剥がれ落ちた子宮内膜の一部が、卵管を通って卵巣や腹腔内に逆流し、そこで増殖するという説が有力です。

子宮内膜症が卵巣に発生するとチョコレート嚢腫、子宮筋層内に発生すると子宮腺筋症と呼ばれます。チョコレート嚢腫は良性の疾患ですが、稀に悪性化することがあります。

症状

子宮内膜症の主な症状は強い生理痛で、年齢とともに痛みが増していくことが多いです。

子宮腺筋症では、生理周期に関係なく起こる激しい骨盤内の痛みが特徴で、月経過多も起こることが多いです。

治療

薬物療法(子宮内膜症治療薬や低用量ピルなど)、手術、黄体ホルモン放出子宮内システムなどがあります。

治療方針は、患者様の症状、妊娠のご希望などを詳しくお伺いした上で、患者様1人ひとりに合ったものをご提案しています。

薬物療法で症状の改善が見られない場合は、手術を検討します。手術が必要な場合には、連携している医療機関をご紹介します。

子宮腺筋症

子宮腺筋症は子宮を構成する平滑筋組織内に、子宮内膜組織に似た組織が発生する病気です。この組織は、月経がある間は増殖し続け、子宮が徐々に肥厚して硬くなっていくという特徴があります。

症状

子宮腺筋症の代表的な症状は、月経痛の悪化です。月経量の増加や月経期間が長くなることもあります。また、過多月経が原因となる貧血症状も現れます。さらに進行すると、慢性的な骨盤痛が生じることがあります。

治療

薬物療法と手術療法があります。手術を行っても再発する可能性があるため、慎重な判断が必要です。薬物療法が選択されることがほとんどで、痛みや出血を抑える対症療法や、女性ホルモンの分泌を抑えるお薬などを使用します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、患者様の生活習慣を考慮して治療を決定します。なお、この疾患は閉経後に症状が軽減あるいは治まることが多いです。

子宮頸管ポリープ

子宮頸管ポリープは子宮の入り口である頸管にできる良性の腫瘍です。原因ははっきり分かっていませんが、女性ホルモンの影響や細菌感染による炎症などが関係している可能性があると考えられています。

子宮頸管ポリープは子宮の入り口である頸管にできる良性の腫瘍です。原因ははっきり分かっていませんが、女性ホルモンの影響や細菌感染による炎症などが関係している可能性があると考えられています。

症状

基本的に無症状ですが、ポリープは脆いため、運動後や性交時、排便時のいきみなどで出血することがあります。また、おりものが増えたり、茶褐色のおりものが見られたりすることもあります。婦人科検診で発見され、治療を勧められるという方が多いです。

治療

子宮頸管ポリープは、外来で比較的容易に切除可能です。ポリープが小さければ、痛みも少なく、麻酔の必要もありません。妊娠中にポリープがあると出血のリスクが高まるため、将来的に妊娠を希望される方には、早めの治療をお勧めします。切除したポリープは病理検査で詳しく調べますので、2週間後を目安に再診をお願いしています。

子宮頸がん

子宮頸がんは子宮の入り口付近(子宮頸部)にできるがんです。多くの場合、正常な細胞が変化し、前がん状態を経て、徐々にがん細胞へと進行します。

初期のがんは粘膜の表面に留まっていますが、進行すると子宮の筋肉層に浸潤していきます。さらに進行すると、膣や子宮周辺の組織に広がり、骨盤内のリンパ節に転移することもあります。

症状

初期にはほとんど症状がないことが多いです。進行すると、性交時の出血や月経以外の出血(不正出血)などが起こることがあります。また、性交時の違和感、おりものの増加や異臭、下腹部や腰の痛みなどが起こることもあります。さらに進行すると、排尿時の痛みや血尿、便秘などが生じることもあります。

子宮頸がんになりやすい人

- 性交経験がある

- HPV(ヒトパピローマウイルス)への感染

検査と治療

まず「子宮頸部細胞診」を行います。これは、綿棒などを用いて子宮の入り口を擦り細胞を採取して調べる検査です。異常が見つかった場合は、「組織診」などの精密検査を行います。

また、必要に応じて、膣拡大鏡検査や画像検査(超音波、CT、MRIなど)も行い、がんの広がりや転移の有無など、状態を詳しく調べます。

治療法は、がんの進行度合いによって異なります。初期であれば、膣から病変部を切除する「子宮頸部円錐切除術」やレーザー治療など、比較的負担の少ない治療が可能となります。

子宮体がん(子宮内膜がん)

子宮体がんは、進行すると転移を起こし、治療が難しくなることがあります。進行の程度は「ステージ」という指標で分類され、0期からIV期までの段階があります。ステージが進むにつれて、より高度な治療が求められるようになります。子宮体がんの治療は、早期発見・早期治療が最も効果的であるため、定期的な検診を受けることが大切です。

症状

子宮体がんは、閉経後の女性に多く見られるがんです。不正出血が初期症状であり、特に月経とは関係のない不規則な出血や閉経後の出血には注意しましょう。

その他、おりものの増加や色や臭いの変化、下腹部の不快感や痛みなどが生じることがあります。がんが進行した場合は下腹部の重苦しさや腰痛、排尿時の痛みなどが現れることもあります。

子宮体がんになりやすい人

- 出産経験が少ない

- 初産年齢が遅い

- 肥満

- 高血圧

- 月経不順

- 閉経している

- ホルモン異常がある

- 子宮体がんの家族歴がある

検査と治療

子宮体がんの検査は、子宮内膜細胞診や組織診に加え、超音波検査で子宮内膜の厚さを測定します。これは、子宮体がん患者様に比較的年齢層が高い方が多いためです。

治療は手術が基本となります。進行状況に応じて、卵巣・卵管、子宮、リンパ節などを摘出します。手術が難しい場合には、抗がん剤治療や放射線治療を行います。

若年で妊娠を希望される場合には、ホルモン療法も選択肢の1つとなりますが、初期がんの場合に限られ、かつ適応条件を満たす必要があります。